行事

名 |

時 期 |

場 所 |

備 考 |

| お正月 |

一月一日 |

家庭 |

明治末まで一月遅れの正月をやっていた。三が日は年男が朝の行事を行って女の人はゆっくり休んだ。 |

| お松焼き |

一月四日 |

和田組 |

ドンドン焼きの行事に似ている。組の門松を集めて焼く。昔は一月十四日に行っていた。 |

| 七草がゆ |

一月七日 |

家 庭 |

|

| お供えわり |

一月

十一日 |

庭 |

鏡開きの事 |

| 小正月 |

一月

十五日 |

同 上 |

まゆ玉(だんご)を作り、養蚕の豊作を祈る。ふしの木で農具を作って大神宮様にまつる。 |

| 山の神 |

一月

十七日 |

組 |

お日まちを組中でやる。今は一月五日ごろやる組もある。この日は山仕事を半日位で休んだ。 |

| 恵比須講 |

一月

二十日 |

家 庭 |

恵比須大黒をまつる。家中のさいふを供えて、この一年でいっぱいになる様にねがった。 |

| あたご様のお祭り |

一月

二十四日 |

和田組 |

火伏せの神、子供にみかん、菓子をくばる。この祭りに関する伝説も伝えられている。 |

| 節 分 |

二月四日 |

家 庭 |

やっかがし(いわしの頭)を柱にさした。その時「しし、むじなの口やき申す」と唱えて害虫除けとした。 |

| だんご日待 |

二月 日 |

組 |

初午の日に若い男女が米を持ち寄り、だんごを作って祝った。 |

| 春祭り |

三月五日 |

部落 |

各部落によって日がちがう。祭りの旗をたてる。

雛節句と合わせて行った。二の午としてお日待をした。

|

| お彼岸 |

三月二十一日ごろ |

家 庭 |

春分の日、仏先祖の供養をする。 |

| 雹祭り |

四月四日ごろ |

組 |

榛名講(群馬県)をした。子供たちは茶碗、箸を持っておかゆをたべに集まった。米は各家庭から出し合った。 |

| お節句 |

五月五日 |

家 庭 |

子供の日、子供の節句としてかしわもちを作った。

ふき流しを立てた。農具を洗って進ぜた。

|

| 掃き立て |

六月~

八月 |

組 |

養蚕の仕事が始まる前、組の許しを得て、若者がまえだまを作って祝った。 |

| あげ日待 |

六月~

八月 |

家 庭 |

蚕が上簇してからお日待をした。(掃きたてとも年に三回位やった)小麦餅、まんじゅうを作って仏様に進ぜた。 |

| はげんそう |

七月四日 |

同 上 |

この日はやぶに入ると頭がはげると言われた。 |

| お盆様 |

七月

十五日 |

同 上 |

らぼんえ、浅間峠にある浅間神社にお参りに大勢登った。あつけの神様と言われた。 |

| 大山講 |

八月 日 |

組 |

組の代表が大山(神奈川県)まで行ってきて、組でお祭りをする。代参する人は年々交代でいく。他の講も同じ。 |

| 秋祭り |

九月

十五日 |

部 落 |

祭りの旗をたてる。獅子舞いをする。 |

| 十五夜 |

九月 日 |

家 庭 |

ご馳走を月に供える。子供が各家庭にご馳走をもらいに歩いた。 |

| お彼岸 |

九月二十三日ごろ |

同 上 |

秋分の日。仏様の供養をする。 |

| 十三夜 |

十月 日 |

同 上 |

十五夜と同じ事。 |

| 恵比須講 |

十月

二十日 |

同 上 |

恵比須大黒を祭る。 |

| お節句 |

十月

二十九日 |

同 上 |

しまいくんちと言われて餅をついて祝う。農具を洗って供える。 |

| 天長節 |

十一月

三日 |

家 庭 |

文化の日 |

| 観音講 |

十一月

日 |

馬 方 |

馬を持っている人が祝った。観音様(群馬県)代参が行き、絵馬を馬屋にかざる。 |

| にいなめ祭 |

十一月

二十三日 |

家 庭 |

勤労感謝の日 |

| ぶせねわり |

十二月

十三日 |

組 |

組の役員の交たい。人足等の収支決算をする。こぶが原講(栃木県)もする。組によって日がちがう。 |

| 冬 至 |

十二月

二十二日

ごろ |

家 庭 |

ゆず湯に入り、とうなすを食べて病気払いをする。 |

| 大晦日 |

十二月

三十一日 |

同 上 |

正月の準備をする。二十九日苦餅といって餅はつかない。 |

| 二十三夜 |

毎月

二十三日 |

組 |

五人組で5升のめし(後にぼた餅にした)をたき、組中の旦那氏が山からきて祝って食べた。 |

| 山の神 |

十七日 |

林 業

従事者

|

林業にたずさわる人が山の神を祝った。 |

| 寄り合い |

随 時 |

組 |

相談事があると区長の家に集まった。後に当番制になった。その家ではおかずを作ってご馳走した。 |

1尺≒30.3cm

1尺≒30.3cm 次に何故行ったかを概略調べてみました。

次に何故行ったかを概略調べてみました。

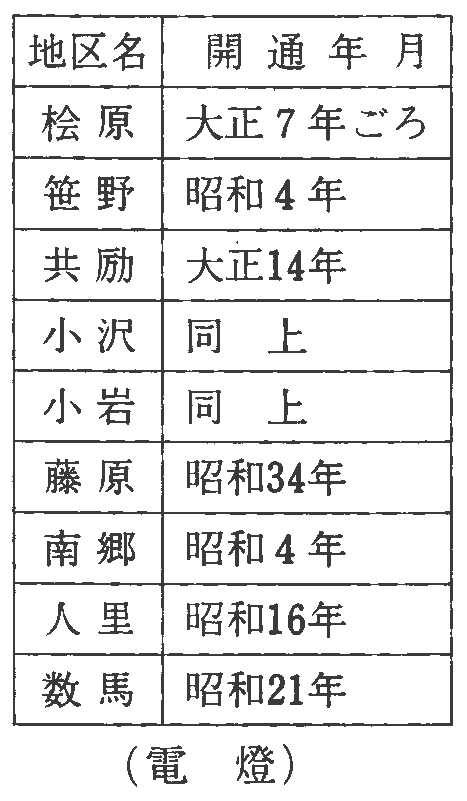

右の表を見ますと北谷の小岩までが非常に早く、人里、数馬が戦時、戦後頃と遅れています。藤原に電燈が開通したのは未だ記憶に新しい所であります。

右の表を見ますと北谷の小岩までが非常に早く、人里、数馬が戦時、戦後頃と遅れています。藤原に電燈が開通したのは未だ記憶に新しい所であります。 南谷の都道改修については昭和初期より昭和二十六年ごろまで未だ都道に編入されていない人里、数馬地区を含めて各所に行われました。

南谷の都道改修については昭和初期より昭和二十六年ごろまで未だ都道に編入されていない人里、数馬地区を含めて各所に行われました。

右の表によっても五日市町に多数行く事がはっきりしていますが、五日市から鉄道、バスも通って時間も同じ位な立川よりも、八王子へ多数行く事は、八王にこの地区の出身者が多いからだと思います。将来はどの様に変わる事でしょうか。

右の表によっても五日市町に多数行く事がはっきりしていますが、五日市から鉄道、バスも通って時間も同じ位な立川よりも、八王子へ多数行く事は、八王にこの地区の出身者が多いからだと思います。将来はどの様に変わる事でしょうか。