|

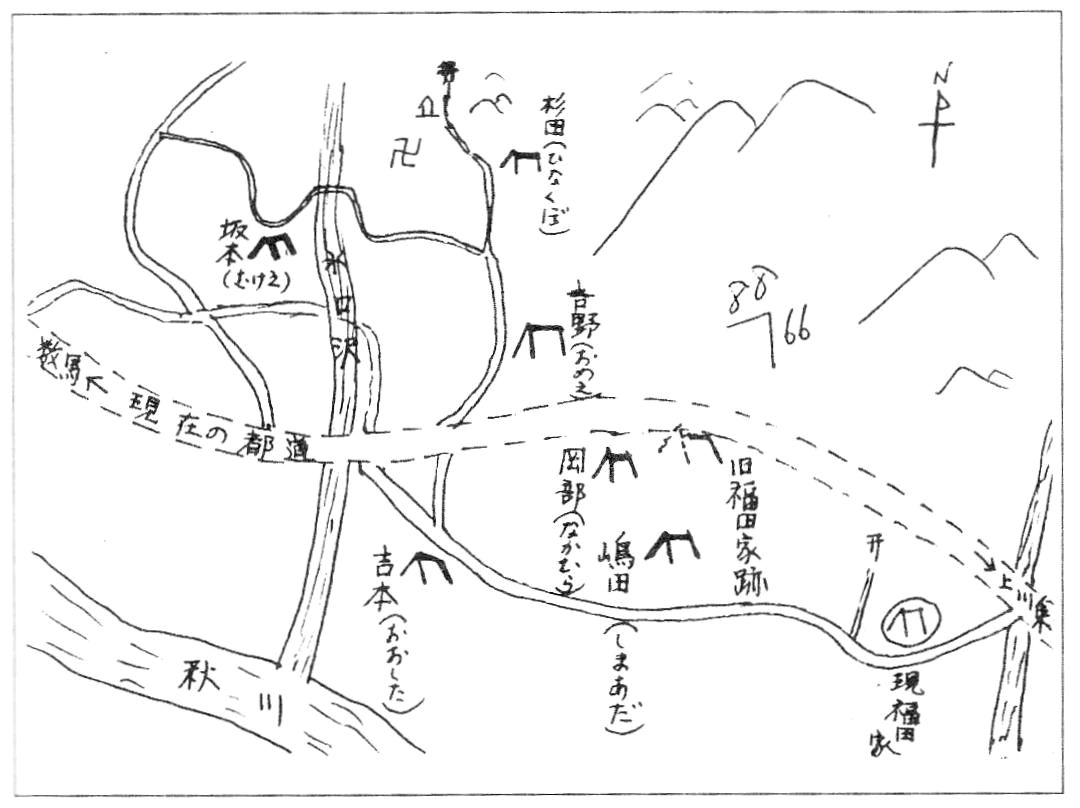

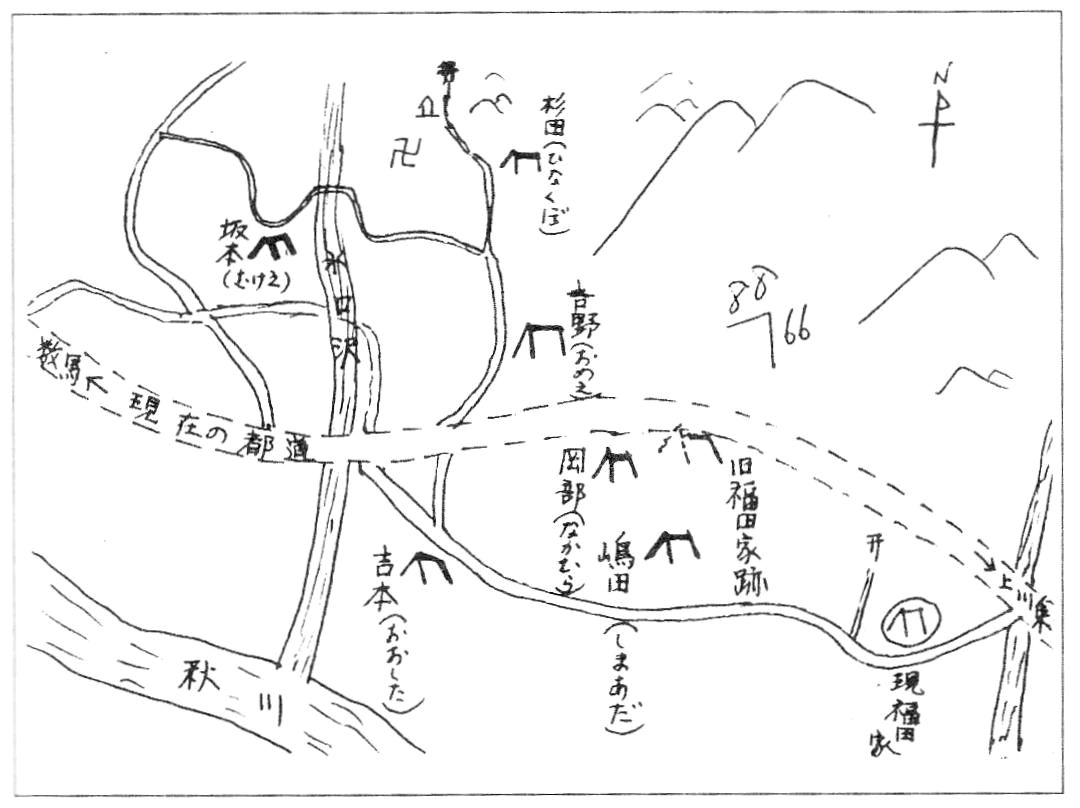

屋号をみると檜原村は各地区に、地形からとったもの、役目がら名付けたもの、方向から付けたものなどと、昔からの古い屋号を残している。七軒組をみると、吉野家は「オメエ」と呼ぶ。檜原村では昔、地区の中心になった家の呼び名である。御前という意味だろうか。

「セエノ神」の家は位置が当時と変わっている。昔は別の屋号があったと思われるが言い伝えられていない。今呼んでいる「セエノ神」は福田家の上に〈せえの神〉が祀られているので、自然とそのように呼ぶようになったのだと推測される。一月四日(昔は十四日)に部落民が集まって門松を燃やす風習が今でも残っている。外部からの悪霊を防ぐ神である。いや〈才の神〉である。本当は〈性の神〉だろうと色々に言われている。

「ナカムラ」は「オメエ」についで中心に位置している。嶋田家の「シマアダ」は下和田がなまって「シマアダ」となったのだろう。

「オオシタ」は御下(オンシタ)が大下になったのではないだろうか。「ヒナクボ」は日向(ヒナタ)久保がなまって「ひなくぼ」と言われるようになったと推測される。高い所の窪目に位置し暖かな所である。「ムケエ」は〈向(ムコ)う〉がなまったものであろう。前述の吉野郵便局長さんの家は〈オムコウ〉と呼ぶ。ムコウと呼ぶ家は対象となる方に家が向いている。人里の「ムケエ」は「オメエ」に対して、局長さんの家は口留番所に対して向いている。御向うと御がついている。

|