|

長い戦国時代が終わり、徳川家康が江戸に居城するようになると、檜原村は天領となり徳川家の支配下になった。

それ以前は檜原村はどの領主に属していたのだろうか。

昭和三十一年頃、村内下川乗の清水家から一枚の絵図が発見された。

この絵図は、当家の言い伝えによると古い時代に村内小岩の土屋家が所持していたが、土屋家から清水家に嫁いできた先祖が持参してきたのだという。古い時代には嫁に行く者には実家の大切なものを形見分けとして持たせるという風習があったと言い伝えられている。

この絵図を調べることで檜原村は甲斐の武田家と関係していたらいしいということがわかり、現在、村内各地で「武田家の落人」といわれていることが、むべなるかなとうなずけられるのである。

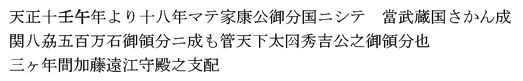

さて、絵図の中に次のような言葉が載っている。

この文と次の文を比較すると一つの結論が出そうである。

上野原町(現上野原市)史に次の言葉が記されている。

「天正十九年四月甲斐国(都留郡)加藤遠江守光泰封ぜられる。文禄二年八月二九日没す」 とある。加藤遠江守が三か年間支配していたが、その領内に檜原村が含まれていたのである。

徳川家康は天正十八年七月、豊臣秀吉から関十州を与えられ駿河から江戸城に移ってきた。

しかし豊臣秀吉は油断をせずに腹心の加藤遠江守光泰を甲斐の領主として封じ、関東の西の強力な押さえとして徳川家康をけん制する政策をとっていた。その加藤遠江守は関東に接する郡内地方の代官として加藤作内光忠を任じ治めさせた。郡内における加藤家の勢力は強大であり充分にその任に応えることができたのである。

しかし文禄二年に加藤光泰が没すると、後任として浅野弾正弼長吉(後の長政)が文禄二年十一月に領主となり、その家老の浅野左衛門佐氏重が郡内代官に着任した。文禄三年二月には入部左京大夫長継親子が甲斐に同勤するようになった。加藤遠江守の時代からみると甲斐と武蔵の境にそそぐ目もいくらかゆるんできたことは歪めないものがある。

さて絵図には「 」と記してあるが、 」と記してあるが、 は文禄二年(1593)から五年後の慶長三年(1598)に亡くなっている。前記の文は秀吉生前の情勢を表しているので、記載時期も秀吉の生存中であると推測される。 は文禄二年(1593)から五年後の慶長三年(1598)に亡くなっている。前記の文は秀吉生前の情勢を表しているので、記載時期も秀吉の生存中であると推測される。

|

」と記してあるが、

」と記してあるが、 は文禄二年(1593)から五年後の慶長三年(1598)に亡くなっている。前記の文は秀吉生前の情勢を表しているので、記載時期も秀吉の生存中であると推測される。

は文禄二年(1593)から五年後の慶長三年(1598)に亡くなっている。前記の文は秀吉生前の情勢を表しているので、記載時期も秀吉の生存中であると推測される。